आतमघट बसो मेरे गुरुवर!

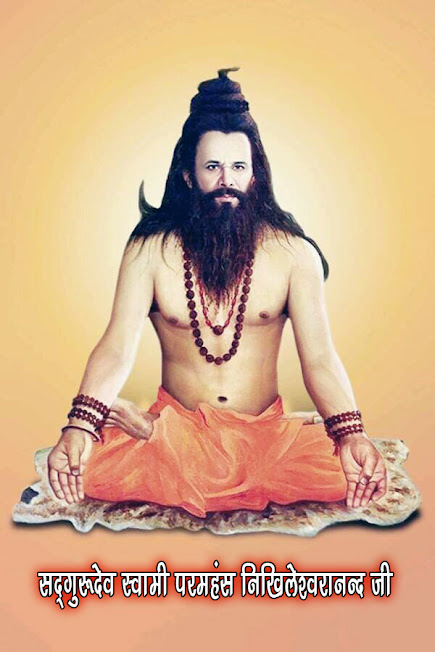

पूज्यपाद

सद्गुरुदेव निखिलेश्वरान्दजी कुछ शिष्यों के साथ उपस्थित थे। उस दिन वे गुरु और

शिष्य के सम्बन्धों की उन गहराइयों को उजागर कर रहे थे, जो केवल सद्गुरु ही अपने प्रिय शिष्यों में उतार सकते हैं। पूज्य गुरुदेवजी उस

दिन द्रोणाचार्य और एकलव्य के सन्दर्भ में प्रवचन कर रहे थे।

द्रोणाचार्य के जीवन की यह विडम्बना रही है, कि जितना चुनौतीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया, उतना शायद ही किसी अन्य ऋषि ने जिया हो, उन्हें

बहुत लाञ्छन सहने पड़े और वह सब मात्र केवल अपने शिष्य के लिए, केवल अपने शिष्य को पूर्णता देने के लिए, इतिहास

पुरुष बनाने के लिए।

जब एकलव्य

उनके पास पहुँचा,

तो द्रोणाचार्य ने तुरन्त अपने ज्ञान चक्षुओं से जान लिया, कि यह मेधावी व्यक्तित्व है और शिष्य की पात्रता से युक्त है। क्योंकि गुरु के

पास तो आत्मभेदी दृष्टि होती है, वे एक क्षण में ही सब

कुछ समझ लेते हैं —

आने वाली घटनाओं को, घटना

चक्र को और आने वाले समय को। द्रोणाचार्य की पारखी नजर ने अवलोकन कर लिया था

भविष्य का। जिस तरह एक शिष्य की साध होती है, कि उसे योग्य गुरु प्राप्त हो, ठीक उसी तरह एक गुरु को भी योग्य पात्र की आवश्यकता होती है, कि योग्य पात्र मिले और जो गुरु की कसौटी पर पूर्ण खरा उतरे, वह अपना ज्ञान उसमें उड़ेल सके, अपने ज्ञान से उसके

हृदय को आलोकित कर सके।

परन्तु

द्रोणाचार्य के सामने एक विवशता थी, कि वे राजदरबार का

अन्न खाते थे। वैसे तो राज्य के प्रत्येक कार्य में वे भागीदार थे, उनकी मन्त्रणा पर ही कार्य सम्पन्न होते थे, लेकिन फिर भी राजाज्ञा के बिना राजघराने के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र को

विद्याध्ययन के लिए आश्रम में रखना राजघराने की परम्परा के अनुकूल नहीं था, क्योंकि राजघराने की अपनी मान्यता हुआ करती थी।

गुरु द्रोणाचार्य चाहकर भी उस बालक को

शिष्य के रूप में सर्वमान्य तरीके से दीक्षा देकर शिष्य घोषित नहीं कर सकते थे। यह

कितनी बड़ी विडम्बना थी उस योग्य गुरु के सामने, कितनी टीस हुई होगी उनके हृदय में।

उन्होंने

देखा,

कि स्थूल देह से वे उसे ज्ञान नहीं सकते, तो दूसरा पहलू कार्यान्वित किया सूक्ष्म देह से भावनात्मक रूप में पूर्णत्व

ज्ञान देने का।

एकलव्य

द्रोणाचार्य के समक्ष उपस्थित होता है और निवेदन करता है, कि मुझे भी दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लें और धनुर्विद्या रूपी ज्ञान प्रदान करें।

ब्रह्माण्ड में आपसे बढ़कर इस श्रेष्ठ विद्या का कोई ज्ञाता नहीं है।

मर्यादित

गुरु अपनी मर्यादा में मौन रह गए और आशीर्वाद दिया कि “कल्याण हो।”

केवल मात्र इन्हीं शब्दों से एकलव्य को ज्ञान का प्रकाश

मिला तथा उसका निश्चय और अधिक दृढ़ हो गया। उसने अपने स्थान, अपनी झोपड़ी में जाकर गुरु का ध्यान किया तो आत्म आदेश प्राप्त हुआ, कि तू मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना ले और एकलव्य की भावना इतनी अधिक प्रबल और

विश्वासयुक्त थी,

कि उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजनकर गुरु का आवाहन कर

उनसे आत्मिक अनुमति लेकर विद्याभ्यास प्रारम्भ कर दिया। यह केवल एक पक्षीय क्रिया

नहीं थी,

इसमें गुरु और शिष्य दोनों थे, हृदय के सूक्ष्म तार जुड़े रहे। इस पूरी प्रक्रिया में एकलव्य बराबर यही अनुभव

करता रहा,

कि गुरुदेव किस प्रकार उसके साथ प्रतिक्षण रहते हुए उसकी

प्रत्येक त्रुटियों को दूर कर देते हैं।

इस

सम्पूर्ण क्रिया में द्रोणाचार्य कहीं पर भी अपनी मर्यादा से पदच्युत नहीं हुए, क्योंकि अन्न तो स्थूल देह ग्रहण करती है। अतः यह सामाजिक बन्धन से बँधी है, परन्तु सूक्ष्म देह पर कोई बन्धन नहीं होता, वहाँ वह स्वतन्त्र होती है और द्रोणाचार्य सूक्ष्म रूप से एकलव्य के पास सदैव

रहते थे।

समय

व्यतीत होता रहा और अर्जुन तथा एकलव्य दोनों ही अपनी-अपनी विधि से गुरु द्रोण

द्वारा शस्त्र संचालन की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते रहे। आगे प्रसंग है, कि अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि मेरे पास द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु द्वारा

सिखाई गई विद्या है और मेरे बराबर भूमण्डल में कोई भी धनुर्धारी नहीं है और जैसे

ही गुरु को यह आभास हुआ, तो उन्होंने विचार किया कि अब

समय आ गया है,

कि अपने शिष्य अर्जुन का अभिमान खण्डित कर ही दूँ। क्योंकि

गुरु को आवश्यकता होती है विनम्र शिष्य की, जो

पारंगत होते हुए भी विनम्र भाव से शिष्यवत् ही रहे।

और इसी

उद्देश्य से गुरु द्रोण अपने अन्य शिष्यों और अर्जुन के साथ वन भ्रमण के लिए गए।

उनके साथ

ही आश्रम का श्वान भी चल रहा था। वह श्वान थोड़ी देर बाद भौंकता हुआ आगे चला गया, किन्तु थोड़ी देर बाद ही उसके भौंकने की आवाज़ बन्द हो गई। आगे जाने पर कुत्ता

वापिस आते दिखा,

तो उन्होंने देखा कि उसका मुँह तीरों से भरा हुआ है। अर्जुन

ने तीरों को बाहर निकाला, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, कि कुत्ते को ज़रा भी खरोंच नहीं आई है। अर्जुन को घोर आश्चर्य होता है, वह अति विस्मय से पूछता है, कि “गुरुदेव! आपने तो कहा था, मैं ही श्रेष्ठतम

धनुर्धर हूँ। यह कौन है जो मुझसे बढ़कर इस विद्या का ज्ञाता है।” गुरु मन्द हास्य से कहते हैं, कि “चलो,

आगे चलकर देखते हैं।”

आगे जाने

पर द्रोण,

अर्जुन एवं अन्य शिष्य देखते हैं, कि एक आदिवासी युवक हाथों में धनुष-बाण लिए अभ्यास कर रहा है। गुरु द्रोण को

देखते ही एकलव्य ने साष्टांग दण्डवत प्रणाम

किया और विनम्रता से कहा, कि आज मेरा जीवन धन्य

हो गया।

गुरु

द्रोण कहते हैं –

“मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, परन्तु यह जानना चाहता हूँ, कि तुम्हें किस गुरु

ने यह विद्या सिखाई है?”

एकलव्य

कहता है –

“मेरी कुटिया में मेरे गुरु आसीन है।”

इतना कहकर

वह द्रोणाचार्य को कुटिया के अन्दर ले गया, जहाँ

पर उसका साधना कक्ष था, सुन्दर सुसज्जित गुरु की

मिट्टी से बनी मूर्ति स्थापित थी, गले में ताजे पुष्पों

की माला सुगन्ध बिखेर रही थी। एकलव्य ने कुटिया के अन्दर गुरु द्रोण के चरणों को

प्रक्षालित किया और गुरु ने भी उसे तत्क्षण पूर्णता का आशीर्वाद दिया। अमरत्व का

वरदान दे दिया।

इतिहास का

सबसे मार्मिक क्षण उपस्थित था, द्रोण जैसे गुरु अपने

शिष्य को इतिहास पुरुष बनाने के लिए अपने ऊपर लाञ्छन लेने को सन्नद्ध थे।

द्रोणाचार्य अच्छी तरह समझते थे, कि आने वाली पीढ़ियाँ

मुझे धिक्कारेंगी,

मुझ पर आरोप लगाएंगी, परन्तु

इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, जिससे एकलव्य का नाम

इतिहास में अमर किया जाए। अर्जुन का इतिहास तो उनके सामने स्पष्ट था, कि राजघराने का है और उसे ऐसे कई क्षण मिलेंगे, जिससे वह अमर हो जाएगा, लेकिन इसे यदि इस हाल

में छोड़ दिया,

तो इसकी सभी विद्याएँ मात्र आखेट करने में ही समाप्त हो

जाएंगी और आने वाला इतिहास मेरे इस शिष्य को भूल जाएगा।

कितना

दर्द,

कितनी पीड़ा रही होगी उस गुरु के मन में, जिसने अपने शिष्य से उसके दाहिने हाथ का अँगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में माँग

लिया। वह मात्र दाहिने हाथ का अँगूठा ही नहीं था, उस एकलव्य के जीवन की जमा पूँजी, सारी धरोहर, सारी तपस्या थी,

क्योंकि धनुर्धर के लिए उसके दाहिने हाथ का अँगूठा ही तो

सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सद्गुरु जब शिष्य पर कृपा करते हैं, तो ऐसे ही उसकी सबसे प्रिय वस्तु लेकर उसे कृतार्थ कर देते हैं।

धन्य है

वह शिष्य,

जिसने एक क्षण भी गँवाए बिना पलभर में ही अपना अँगुष्ठ

काटकर गुरु के चरणों में भेंट कर दिया, क्योंकि वह जानता था, कि यह शरीर भी गुरु का ही है, यह समस्त ज्ञान भी

गुरुदेव का दिया है। उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया था, कि गुरुदेव ने उसे किस प्रकार रात-रात भर जागकर, सारा दिनभर बैठकर, बिना खाए-पिए ज्ञान दिया, अन्यतम धनुर्धर बनाया और यह सब केवल गुरु कृपा से ही हुआ था।

गुरु और

शिष्य के सम्बन्ध की किसी अन्य से उपमा नहीं दी जा सकती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, कि एकलव्य ने अपना अँगूठा दक्षिणा स्वरूप दान कर दिया, यह तो मात्र एक क्रिया है जो शिष्य द्वारा की गई। अँगूठा ही क्या यदि द्रोण

उसका सिर माँगते तो भी किञ्चित मात्र वह हिचकता नहीं और तत्क्षण काटकर चरणों में

समर्पित कर देता। परन्तु उससे वह बात कहाँ बनती जो गुरु द्रोण चाहते थे? जो उनकी परिकल्पना थी, जो शिष्य को वरदान स्वरूप

प्रदान करना था।

यदि

द्रोणाचार्य को एकलव्य यह दक्षिणा देने से इंकार भी कर देता, तो उस पर कोई बन्धन नहीं था, कोई दबाव नहीं था, वह तो स्वेच्छा से माँगी गई गुरु दक्षिणा थी। यदि यह घटना नहीं घटी होती, तो कौन जानता गुरु द्रोण के उस प्राणांश को, जो उनका तपोपुञ्ज स्वरूप था, उनका शिष्य था।

चेतना

पुञ्ज गुरु की मार्मिक वेदना को कोई समझ न पाया। एकलव्य से अँगूठा माँगने का अर्थ

भी गुरु द्रोण भली प्रकार समझते थे, कि उन्होंने स्वयं एक

शिष्य से अँगूठा दक्षिणा में माँगकर अपने नाम पर कलंक लगा दिया है। उन्होंने

जान-बूझ कर यह कलंक अपने ऊपर मात्र इसलिए लिया, कि उनका शिष्य मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा सके, इतिहास में उसका नाम अमिट हो सके।

द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अँगूठा तो माँग लिया, किन्तु वर्षों से सीखी धनुर्विद्या गुरु द्रोण के आशीर्वाद से और अधिक मुखरित

हो उठी। बिना अँगूठे के भी उसने धनुर्विद्या में पारंगतता प्राप्त कर ली और इतिहास

गवाह है,

कि जब भी श्रेष्ठ धनुर्धर का नाम आता है, तो एकलव्य का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है।

इतिहास ने

एकलव्य का कटा अँगूठा तो देखा, परन्तु क्या गुरु

द्रोण का कटा हृदय कोई देख सका? अँगूठा लिया वह तो

प्रकाश में आया,

गुरु ने क्या दे दिया और समर्पण के साथ उसे कितना महान बना

दिया,

यह समाज ने याद नहीं किया। शिष्य को याद जितनी गुरु की रहती

है, उससे भी कहीं अधिक याद गुरु को अपने एक-एक शिष्य की रहती है, क्योंकि गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं, लेकिन वे किसी भी शिष्य का अभिमान सहन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ उन्होंने

अर्जुन का अभिमान तोड़ा और दूसरी तरफ एकलव्य को अमरता प्रदान की।

गुरु और

शिष्य के सम्बन्ध तो पूर्ण निःस्वार्थ भावभूमि पर जनमते और पनपते हैं।

एक आदमी

जो कि छल,

झूठ के वातावरण में पला, वह इन सम्बन्धों को केवल अपनी स्वार्थ दृष्टि से ही देखता है और समर्पित शिष्य

यह जानता है,

कि गुरुत्व शक्ति जो भौतिक शरीर रूप में व सूक्ष्म रूप में, इन दोनों स्थितियों में पूर्णरूपेण कार्य करती है, प्रत्येक प्रकार से अपने शिष्य का शुभ चिन्तन करती है, शिष्य के जीवन को सजाती-सँवारती है और उसको इतिहास पुरुष बनाने के लिए, उसके जीवन को हिमालय से भी ऊँचा उठाने के लिए गुरु स्वयं को द्रोण की तरह

कीचड़ आक्षेप व लाञ्छनों में फँसा लेते हैं। फिर भी उन्हें सन्तोष होता है, कि वह अपने शिष्य को कुछ बना सके, अमर कर सके। शिष्य की

दक्षिणा उतनी महत्वपूर्ण हो अथवा न हो, लेकिन गुरु का

व्यक्तित्व बहुत गहन होता है, जिसे समझना इतना आसान

नहीं होता। इसके लिए तो ज्ञान चक्षुओं की ही आवश्यकता होती है जो केवल समर्पण से

ही मिल सकती है।

कितने

महान होते हैं गुरु,

कि उनके त्याग की भनक तक भी शिष्य को होने नहीं पाती और न

ही समाज समझ पाता है। गुरु अपनी आलोचना से विचलित नहीं होते। लेकिन क्या कोई गुरु

पद की गरिमा को समझ सका है, गुरु का अपने शिष्य के

प्रति प्रेम को समझ सका है?

वर्तमान

समय में भी यह तो केवल वह गुरु ही जान सकते हैं अथवा शिष्य एहसास कर सकता है, कि पूज्य गुरुदेव उसके साथ प्रतिक्षण किस तरह छाया के समान रहते हैं और जब

शिष्य व्यथित होता है, गुरु चित्र के सम्मुख अपने

विषाद निवेदित करता है, तब उसके विषाद हर्ष में

परिवर्तित हो जाते हैं।

यदि शिष्य

में समर्पण और निष्ठा हो तथा उसके सामने देवता और सद्गुरुदेव मूर्ति में, चित्र रूप में स्थापित हों, तो उसे सदैव रक्षा और

मार्गदर्शन प्राप्त होता ही है। यही एक प्रक्रिया है गुरु को अपने आतमघट में

स्थापित करने की,

जहाँ शिष्य समर्पण

भाव से गुरु साधना करता है।

ॐ नमो आदेश निखिलजी को आदेश आदेश आदेश ।।।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें